Zur möglichen Herkunft der Mondseer/Atterseer Pfahlbauern

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die überraschende Besiedlung der oö Seen durch die neuen "Mondsee-Leute"

- 2 Literatur

- 3 Was die Pfahlbauern vom Mondsee und Attersee charakterisiert

- 4 Umfassende, detaillierte Darstellung Schweizer Kulturen

- 5 Hinweise von österreichischen Archäologen auf Schweizer Herkunft

- 6 Die Mondseekultur ist – trotz Ruttkay – kein "Ableger der Altheim-Kultur"

- 7 Andere Gruppen in Oberösterreich

- 8 Pflanzen als Indiz für die Herkunft unserer Pfahlbauern

- 9 Die Herkunft von Tieren als Indiz für die Herkunft unserer Pfahlbauern

- 9.1 Jagd- und Haustiere

- 9.2 Viehzucht und Rinder in der Schweiz

- 9.3 Archäozoologische Zuordnung der Rinder vom Mondsee/Attersee

- 9.4 Untersuchungen zu den Schafen der österreichischen Pfahlbauern

- 9.5 Genetische Herkunft der Schafe in Europa und See/Mondsee

- 9.6 Die – überraschende – genetische Abstammung unserer Hausschweine

- 9.7 Zielführende Forschungen zur Herkunft (der Tiere) unserer Pfahlbauern

- 10 See am Mondsee als mitteleuropäisches Kupferzentrum (18.12.2023)

- 11 Einschätzung von Archäologen

Die überraschende Besiedlung der oö Seen durch die neuen "Mondsee-Leute"

Vor 4000 v. Chr. wollte niemand an den Seen siedeln

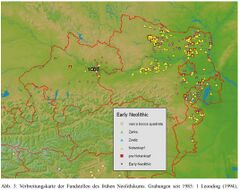

Wie der nebenstehenden Grafik zu entnehmen ist, gab es im 5. Jahrtausend vor v. Chr. in Niederösterreich und Burgenland viele Vorkommen der Frühneolithik sowie die Vorläufer von und die Notenkopf-Keramiker (den Vorgängern der späteren Lengyel-Kultur). In Kärnten findet man Hinterlassenschaften der italienischen Vasi a bocca quadrata Kultur.

In Oberösterreich kamen nur ganz wenige neolithische Funde zum Vorschein. Demgegenüber fallen die frühen neolithischen Funde an der Salzach auf.

An den oö Seen kommen vom 6./5. Jt. v. Chr. überhaupt keine Funde zum Vorschein – "unsere" Gegend war unbesiedelt. Klarerweise lebten aber im gesamten Raum vor der Ankunft der Neolithiker mesolithische Jäger und Sammler, die offenbar von den Neuankömmlingen abgedrängt wurden.

Diese zuwandernden Neolithiker mit ihrem Agrarpaket aus Haustieren (Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine – und Hund) sowie Getreide und andere Pflanzen besetzten klarerweise die günstigen Böden. Diese lagen vor allem an Flüssen; bevorzugt wurden Lössböden.

Es wurden – schon wegen der südlichen Herkunft der Haustiere und des Getreides – die niedrigen Seehöhen wegen den damit verbundenen höheren Temperaturen intensiv bevorzugt und verteidigt. So liegt Wien auf rd. 150 m, Gänserndorf auf rd. 167 m, Linz auf ca. 250 m, Passau auf 312 m und Regensburg auf 337 m Seehöhe.

[Anm.: pro 100 m Höhendifferenz nimmt die Lufttemperatur um ca. 1 °C ab.]

Demgegenüber liegen die Salzkammergutseen auf ca. 470–500 m Seehöhe – womit davon auszugehen ist, dass die Temperaturen um etwa 2–3 °C niedriger waren – was sich auf die Vegetationsperiode und das Pflanzenwachstum selbst entsprechend auswirkte, was sich bis heute z.B. im Unterschied der Erntezeitpunkte zwischen Welser Heide und dem Salzkammergut zeigt.

Generell ist davon auszugehen, dass die donauländischen Bauern keinesfalls das Alpenvorland besiedeln wollten, vor allem weil ihr Vieh und ihr Getreide für diese niedrigeren Temperaturen überhaupt nicht angepasst und geeignet waren. Kein Neolithiker wollte diese Gegend besiedeln.

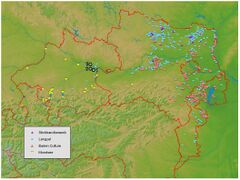

Ab ~ 4000 v. Chr. sind – nur – die Seen überraschenderweise eng besiedelt

Wie der Folge-Grafik zu entnehmen ist, erscheint um 4000 v. Chr. „wie aus dem Nichts“ urplötzlich die Pfahlbauernkultur an Mondsee und Attersee. Das ist umso bemerkenswerter, weil keine der benachbarten Kulturen oder Gruppen als Herkunftsgebiet in Frage kommt; auch die manchmal genannte „Altheim-Kultur“ Bayerns nicht.

Die donauländischen Neolithiker verbleiben in ihren Gebieten: Die Lengyel-Kultur und die spätere Baden-Kultur in Niederösterreich und dem Burgenland strahlen nur wenig bis zur oberösterreichischen Donau um Linz aus.

- Die donauländischen Kulturen wären wegen des nicht angepassten Viehs und Getreides gar nicht in der Lage gewesen, die Gegend dieser Seen zu besiedeln. [Anm.: Noch in den 1940er-Jahren wurde das Seen-Gebiert als Bergbauern-Gebiet ausgewiesen.] Wenn überhaupt, dann hätten sich solche Gruppen auf den niedriger gelegenen und fruchtbareren Böden der Welser Heide oder um Eferding u.ä.m. angesiedelt.

- Ganz zu schweigen von den fehlenden hydrologischen Fähigkeiten zur Bewirtschaftung dieser Seen.

- Noch weniger hatten sie entsprechende metallurgische Fähigkeiten, was vor allem eine Arsen-Kupfer-Technologie erforderte, und zusätzlich:

- Diese Gruppen hatten keinen Zugang zu arsenhältigem Kupfer, das für die Mondseekultur so charakteristisch ist.

Die weiteren hier als „Mondseekultur“ abseits der beiden Seen angeführten Stationen gehören kulturell nicht zur Mondsee-Gruppe – tatsächlich werden sie ihr nur zugeordnet, weil sich bei ihnen Keramik fand, die der Mondseer Keramik ähnlich ist.

Schon wegen der führenden Stellung der Mondsee-Kultur in diesem Raum gab es mit den benachbarten Gruppen Handel und Tausch für das begehrte Mondsee-Kupfer, womit die Funde von Keramik und vereinzelten Kupferfunden verständlich werden.

Abzuleitende charakterisierende Eigentümlichkeiten dieser Neusiedler

- Erfahrungen im Umgang mit (ev. noch?) benachbarten mesolithischen Jägern und Sammlern.

- Hydrologische Erfahrungen und Fähigkeiten zur Einrichtung von Kanal-Prahlbauern-Seen.

- Gewöhnt an Auskommen mit vglw. kargen Böden und Ressourcenverhältnissen.

- Vieh und Getreide, das bereits an Seehöhen von rund 500 m angepasst ist.

- Tiefschürfende metallurgische Fähigkeiten in der anspruchsvollen Arsen-Kupfer-Technologie.

- Zugang zu einer Versorgung mit hoch-arsenhältigem Kupfer (gibt es in ganz Europa nicht).

- Ähnlichkeit der Keramik als Indiz für mögliche Verwandtschaft mit anderen Gruppen.

- Besonderheiten von Werkzeugen (z.B. Beilschäftungen mit Hirschhorn-Zwischenfutter)

- Ganz außergewöhnlich lange Bestandsdauer der Mondsee/Attersee-Kultur (~ 1200 Jahre).

Neue Werkzeuge der prähistorischen Forschung des letzten halben Jahrhunderts

Konkret gingen bezüglich der Mondsee-Gruppe die ehemaligen Archäologen und deren Schüler vom damals gültigen „klassischen“ paradigmatischen Ansatz aus (Zitat): "Die prähistorische Archäologie benützt für die Umschreibung ihrer Kulturgruppen keramische Typeninventare, die, mit den Angaben über Siedlungskunde, Totenfürsorge, Schmuck- und Geräteformen ergänzt, ein individuelles Bild menschlicher Kulturäußerungen übermitteln. So wurde anhand der Keramik aus den Pfahlbaustationen des Mond- und Attersees die prähistorische Kulturgruppe Mondsee konstruiert."

Demgegenüber scheint dieser Ansatz besonders für die Mondsee-Gruppe überraschend, da bis heute keine Siedlungen rekonstruiert oder Gräber gefunden worden sind und die Archäologen (Zitat eines Insiders) „weiterhin (fast dogmatisch) an die Untrennbarkeit von Keramik und Kulturgruppen glauben“ und u. U. helfende Beiträge anderer Disziplinen geringschätzen.

Heute stehen mehrere neue, zusätzliche – z.T. naturwissenschaftlich fundierte – Instrumente zur Verfügung, die den ehemaligen, frühen Mondseekultur-Forschern nicht zur Verfügung standen:

- Umfassende genomische Analysen der Menschen in SO-Europa, Mitteleuropa und den Steppen.

- Neue historische Erkenntnisse bzgl. der Entwicklung der Steppenvölker und des 600-Jahre-Hiatus am Balkan.

- 14C-Daten in ausreichendem Umfang sowie entsprechende Kalibrierungen für den in Frage kommenden Raum.

- Genomische Analysen zur Bestimmung der Verwandtschaftsverhältnisse von Haustieren (insb. bzgl. donauländischer oder mediterraner Linien).

- Archäzoologische Untersuchungen von Haustieren und deren wahrscheinliche verwandtschaftliche Beziehungen.

- Archäobotanische Untersuchungen zur Herkunft von Getreidearten (Donau- oder Mittelmeerweg).

- Tiefschürfende metallurgische Analysen von Kupferartefakten unterschiedlicher Gruppen und deren Zusammengehörigkeit.

- sowie die möglichen Herkünfte des Erzes.

- Tiefschürfende stratigraphische Untersuchungen zu den Schweizer Pfahlbauern.

- Mit Obigem z.T. obsolet gewordene paradigmatische Aussagen von ehemaligen „prähistorischen Autoritäten“ zur Mondseekultur.

Literatur

Wininger 1981, Josef: → Feldmeilen-Vorderfeld – der Übergang von der Pfyner zur Horgener Kultur. Schweizerische Ges. für Ur- und Frühgeschichte.Antiqua 8, 1981. 290 Seiten.

- Pfyner Kultur Niederwil 3900-3500; Kupfer; Zentralschweiz; Vorläufer von Pfyn = Hornstaad Hörnle IA = älteste Pfahlbaustation am Untersee/Bodensee

- 200 Treffer zu „Zwischenfutter“; S. 128-130: Beilschäftungen (Zwischenfutter aus Geweih für kleine Beile)

Hist.Lexikon Schweiz: Pfyner Kultur 4000-3300 BC; Beziehungen zu Oberschwaben und Südbayern

Peters 2017, Robin: → Zwischen Wachstum und Krise. Die Pfyner Kultur am Bodensee. Berichte der AG Neolithikum, Bd. 5. 40 Seiten DA

- Die Hornstaader Gruppe wird als „Konglomerat verschiedenster Kultureinfliisse“ (Schlenker 1994, 209) bezeichnet. Ihre Keramik weist sowohl Elemente auf, die auf einen östlichen Einfluss (Schussenried, Lengyel) als auch auf Verbindungen in die Zentral- und Westschweiz (Cortaillod-Kultur, Zürich-Hafner) hinweisen. Die Existenz von Keramik anderer archäologischer Kulturen im Hornstaader Inventar ist ein Indikator für überregionale Kontakte. Silex aus lokalem Jurahornstein. Hornstaad: einer der ältesten Nachweise von Kupfer; Schmuck ähnlich Cortaillod, Wauwil; hatten weitreichende Kontakte; multikulturelle Kultur; Import-Kupfer

Was die Pfahlbauern vom Mondsee und Attersee charakterisiert

Beschaffung und Verarbeitung von Arsen-Kupfer

vgl. "Methodik" OFFEN

Kenntnisse und Fähigkeiten zur Seenbewirtschaftung (OFFEN)

- Kenntnisse von Wetter (Nordstaulagen) und Niederschlagstätigkeit

- Erarbeitung von hydrologischen Konzepten für ein Zwei-Seen-System

- Fähigkeiten zur Abgrabung von Seen und Anlage von Kanälen

- Logistik zur Besiedlung weit entfernter Seen

- Rodung und Schaffung von entsprechenden Bäumen für Hausbauten

- Anlage von Waldrändern für Apfelbäume

- Bleicher-Ideen

- Erkundung der Gegend wg. Wild, Salzvorkommen usw.

Mögliche Gründe für Wanderung von Schweizer Seen (OFFEN)

Mögliche Gründe für solche expansiven Vorhaben waren

- z.B. ausgelaugte Böden am bisherigen See (vgl. die regelmäßigen Siedlungsunterbrüche bei allen Pfahlbau-Seen), u.U. aber auch die

- gestiegenen Bevölkerungsdichten (v.a. wegen der Art der Ernährung des Nachwuchses).

- s.a.: Bleicher-Buch OFFEN

In Frage kommende Kulturen in CH, BRD; Michelsberger Kultur; ... 14C-Daten

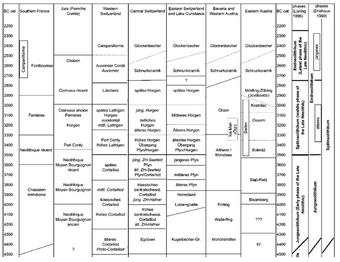

Hafner 2003, A. & Suter, P. befassen sich mit ihrer Veröffentlichung → Das Neolithikum in der Schweiz detailliert mit dessen zeitlicher Entwicklung in der Schweiz.

Jacomet 2006, Stefani führt in ihrer Veröffentlichung → Planzen-Wirtschaft in den nordalpinen Pfahlbauten - 3500-2400 BC diese zeitlichen Aufeinanderfolgen weiter und erweitert sie um die nord-östlichen französischen Entwicklungen und auch jene von Westösterreich.

Stöckli 2009, Werner: → Chronologie und Regionalität des jüngeren Neolithikums im Schweizer Mittelland, Süddeutschland und Ostfrankreich (4.300–2.400 v. Chr.). Antiqua 45, Archäologie Schweiz, Basel 2009. 412 Seiten. (v.a. Keramik; frühe Schweizer Siedlungen, bairische Kulturen; bis Schnurkeramik)

- Kap. 9. Regionalität und Entwicklung im Schweizer Mittelland, in Süddeutschland und in Ostfrankreich von 4300 bis 2400 v. Chr. (S. 195 ff.) S. 199: In der Ost- und Zentralschweiz hat sich der Henkelkrug mit der Pfyner und der zentralschweizerischen Pfyner Kultur verbreitet.

- Kap. 10. Geschichte des Neolithikums im Schweizer Mittelland, in Süddeutschland und in Ostfrankreich von 4300 bis 2400 v. Chr. (S. 203ff.) S. 203: Mit dem Kulturblock Egolzwil/Frühes zentralschweizerisches Cortaillod kommen wir in den Sog der mittelmeerischen Kulturen, der am besten durch das Chasséen classique repräsentiert ist. In der Egolzwiler Kultur, die formärmer als ihre südwestlichen Nachbarn ist, fasst man mit den sogenannten Wauwiler Bechern auch einen starken mitteleuropäischen Einfluss.

Im Vallon des Vaux fassen wir das Cortaillod ancien [um den Bielersee], welches den fast gleichen Formenreichtum aufweist wie das Chasséen classique [Ostfrankreich] und sich als eindeutig zum Mittelmeer orientierte Kultur zu erkennen gibt.

Umfassende, detaillierte Darstellung Schweizer Kulturen

Hafner 2005, Albert; Suter, Peter: → Raum/Zeit-Ordnung und neue Denkmodelle. Archäologie im Kanton Bern, Band 6B, Bern 2005:431–498, mit Katalog und umfassenden Literaturverzeichnis.

Gliederung nach Zeitperioden; Schweizer Regionen sowie nach Keramik, Textilherstellung, Beile, Lochäxte, Pfeilspitzen, Fischfanggeräte, Geweih-/Knochen-/Silexartefakte; Messer/Erntemesser; Zahn-/Knochenschmuck; Hirschgeweihschmuck; Stein-/Muschel-/Schneckenschalenschmuck. Weiters Beilschäftungen (S. 455: bereits in Egolzwil), Getreidearten, Viehhaltung und Jagd, Siedlungswesen usw.

Hinweise von österreichischen Archäologen auf Schweizer Herkunft

Pittioni 1954, Richard: Die Urgeschichte des österreichischen Raumes. Wien, 1954. 854 Seiten mit 536 Abb. (Die Mondseegruppe S. 210–232.)

- S. 218: „Steingerät ist [in Mondsee] in großer Zahl vorhanden. Kennzeichnend sind: die in verschiedener Größe angefertigten Flachbeile (Abb. 150, 151), von denen die kleineren mit Zwischenfutter geschäftet waren …“

- S. 228: „Die Ursache für die Errichtung von Pfahlbausiedlungen [am Mondsee] ist kaum zu ergründen, doch könnte man mit Rücksicht auf die Schweizer Verhältnisse an westeuropäische Einflüsse denken, die vielleicht auch durch die Verwendung des Zwischenfutters angedeutet erscheint.“ (vgl. die Zwischenfutterschäftung in Abb. 151, 2; S. 223.)

Franz 1927, Leonhard und Weninger, Josef: → Die Funde aus den prähistorischen Pfahlbauten im Mondsee. Materialien zur Urgeschichte Österreichs, hrsg. von der Anthropolog. Ges. in Wien und der Prähistor. Ges., 3. Heft. Mit 10 Abb. im Text und 376 Abb. auf 42 Tafeln.

- S. 19 f.: „Mit den Pfahlbauten der Schweiz haben die Oberösterreichs nur so viel gemeinsam, als nordisches Gut in beiden Gruppen vorhanden; auch die Schweiz hat nordische Keramik, steinerne Sägen, Knaufhämmer. Wie in Oberösterreich die Bandkeramik, so spielt in der Schweiz der westeuropäische Kulturkreis neben dem nordischen eine Rolle. Wenn Reinerth (39, S. 41 ff., S. 167 ff.) für Süddeutschland und die Schweiz die „westlichen“ Rundbeile von den „nordischen“ Rechteckbeilen scheidet, so trifft diese Scheidung in ihrem typologischen Sinne auch für unser Gebiet zu, allein man braucht in diesem für die Rundbeile durchaus nicht westische Herkunft anzunehmen, da das Rundbeil mit mehr oder weniger spitzem Nacken – so ausgesprochen scharf spitznackige Beile wie in der Schweiz kommen im Mondsee übrigens auch gar nicht vor – schon in der Lengyel-Kultur bodenständig ist. Spitznackige Äxte echt „westischer“ Form treten in den Ostalpenländern nur so weit auf als italischer Einfluß reicht in Südtirol (O. Menghin, Archäologie der jüngeren Steinzeit Tirols, Jahrb. f. Altertumskunde VI, 1912, S. 68) und Kärnten (St. Canzianberg bei Mallestig, Museum Villach). Ein starker Unterschied macht sich in der Beilschäftung bemerkbar: im Mondsee ist die für die Schweizer Pfahlbauten so typische Schäftung mit Zwischenfutter nur schwach vertreten.“

- S. 81: 5. Geräte aus Hirschgeweih (Taf. XXXV). „Aus Hirschgeweih liegen hauptsächlich Beile vor, deren Schneide durch schräges Abscheiden eines Endes erzielt ist (Taf. XXXV, 1, 3, 10). Da solche Beile keine scharfen Schneiden haben und die Schneiden keine Scharten aufweisen, können sie nach L. Pfeiffer, die steinzeitliche Technik, S. 205, „nur dehnend, spaltend, nicht schneidend oder zertrümmernd“ gewirkt haben; Pfeiffer denkt an Verwendung beim Bastsammeln oder beim Abhäuten. Wie schon auf S. 19 hervorgehoben, sind die für die Schweizer Pfahlbauten so typischen Zwischenschäftungen für Steinbeile im Mondsee selten.“

Bachner 2002, Margit: Die Keramik der Seeuferstation See/Mondsee - Slg. Much, Inst. f. Ur- und Frühgeschichte, Diss., 3 Bände: Text, Katalog, Tafeln; Wien 2002.

- Bachner schreibt auf S. 86 zur Herkunft der Mondsee-Kultur: „Neuere Funde belegen eine engere Anknüpfung auch an die Pfyner Kultur, wie beispielsweise mehrere Gusstiegelfragmente aus dem rechtsrheinischen Gebiet der Pfyner Kultur, der Kupferdolch von Schorrenried bei Reute und eine Kupferspirale von Niederwil „Egelsee“ in der Schweiz (Wininger 1981), alles Typen die in der Mondsee Gruppe ebenfalls vorkommen.“

Die Mondseekultur ist – trotz Ruttkay – kein "Ableger der Altheim-Kultur"

Nach Neef, Bittmann und Hinton in Jacomet (2009) beginnen die Altheim-Stationen Pestenacker und Galgenberg um 3.500 BC, also deutlich nach den Mondseer Stationen

Ruttkay ist mit ihrer Veröffentlichung aus 1993 (mit Pernicka) der Initiator der Meinung, dass die Mondseekultur eine mit Altheim eng verwandte Gruppe sei. Dabei bezieht sie sich vor allem auf eine Veröffentlichung von Barbara Ottaway und Christian Strahm aus 1977 in Budapest.

Überraschenderweise zitiert Ruttkay die fertige Dissertation von Ottaway aus 1979 nicht (mehr), obwohl sie ihr mehrere Veröffentlichungen (ausschließlich von Martin Hell) zur Verfügung gestellt hat. Vielleicht weil Ottaway in ihrer Dissertation 1979 schrieb: „Es ist unklar, wo die Urspünge der Mondseekultur liegen. Die Vorgängerkultur in Oberösterreich und um Salzburg war die Münchshöfener Kultur, von der 6 Stationen sicher bekannt sind."

Dissertation Ottaway 1979: "Maxglan und Rainberg, beide nahe Salzburg, wurden beide durch Hell (1954) ausgegraben, und gehören zu dieser Gruppe (ich danke Elisabeth Ruttkay für die Erlaubnis zur Nutzung dieses Materials noch vor Veröffentlichung). Beide Stationen beinhalteten Kupferfunde und der Vorschlag ist deshalb hoch interessant. Die Münchshöfener Kultur – entsprechend Ruttkay – ist Teil des großen Epi-Lengyel-Komplexes, zu dem Belaton-I, Jordanov- und die Lasinja-Kultur gehören. Das würde wiederum ein hoch interessanter Horizont sein, da Kupfer in den Gräbern der Jordanov-Kultur bekannt ist.“

Jedenfalls bezieht sich Ruttkay 1993 auf Ottaways/Strahms Veröffentlichung aus 1977 und nicht auf Ottaways Dissertation 1979. Ruttkay bezieht sich 1993 auch auf „unpublizierte Clusteranalysen“ von Chr. Strahm und bezeichnet die Mondseer Beile ohne weiteren Nachweis als „Altheim-Beile“. Antl-Weiser bezieht sich 1995 auf Ruttkay und formuliert, dass die Mondsee-Gruppe heute zum jungneolithischen nordalpinen Kreis nach Driehaus zählt und sie für die österreichische und die neuere ausländische Forschung eine mit Altheim eng verwandte Gruppe ist.

Andere Gruppen in Oberösterreich

Gruber 2008, Heinz: → Das Neolithikum in Oberösterreich - Ein Überblick zum Forschungsstand. Archäologische AG Ostbayern / West-/Südböhmen / OÖ, Juni 2008 in Manching. Fines Transire 18, 2009, S. 133-143.

Maurer, 2014, Jakob: → Die Mondsee-Gruppe: Gibt es Neuigkeiten? Ein allgemeiner Überblick zum Stand der Forschung. Vorträge des 32. Niederbayerischen Archäologentages, 2014:145–190.

Mitterkalkgruber 1954, David: → Jungsteinzeitliche Siedlungen im Ennstal. – Jahrb. OÖ Musealverein 1954:123-140.

- Zusammenfassend (Mitterkalkgruber) kann gesagt werden, daß in diesem Gebiet im jüngeren Teile der Siedlungsperiode eine Überschneidung und Vermischung nordischer und donauländischer Kulturelemente stattfand, wobei aber das donauländische Element noch sehr stark nachwirkt. Meines Erachtens hat ein unmittelbarer Zusammenhang mit der Mondseekultur, wie bisher angenommen wurde, nicht bestanden. Nach den bisherigen Forschungsergebnissen hat der Siedlungsraum im Voralpengebiet östlich der Enns seine eigene Kulturentwicklung, deren Wurzel nur im Donauraum zu suchen ist, durchgemacht. Die in diesem Gebiet gefundenen eindeutigen Mondseetypen fallen unter den übrigen Kulturresten auf und wirken fremdartig. Sie mögen im Handelswege hierher gelangt sein. Zudem ist der Raum westlich der Enns bis zum Steyrtal hinüber fundfrei. Fundberichte liegen erst von Molln, Kirchdorf, Micheldorf, Klaus, Steyrling und Brunnenthal-Pernerau vor.

Mitterkalkgruber 1992, David: Die Jungsteinzeit im oö Ennstal und ihre Stellung im ostalpinen Raum. Linzer Arch. Forsch. Sonderband IX (Linz 1992).

Trebsche 2008, Peter: Die Höhensiedlung „Burgwiese“ in Ansfelden (OÖ): Tierknochen, Botanische Makroreste; Katalog. Linzer Archäologische Forschungen 37/1 und 2, Linz 2008. → Band 1, 280 Seiten. → Band 2, 286 Seiten

- Trebsche Peter (Bd. 1): Überblick zu Besiedlungsphasen: Münchshöfener, Mondseer, Chamer Gruppe, Frühbronze-, Hallstattzeit, Frühmittelalter

- Schmitzberger Manfred: Die Tierknochen (und Vergleiche der Widerristhöhen in Münchshöfener, Mondseer, Chamer Gruppe, Frühbronze-, Hallstattzeit, Frühmittelalter)

- Ansfeldener hatten mondseezeitlich kleine Rinder in unterer Hälfte der Variation der deutlich größeren Rinder der Altheimer Kultur; in oberer Hälfte der Variation der kleineren Rinder von Mondsee

- Wiethold u. Wähnert: . Die botanischen Makroreste – Archäobotanische Analysen zu Ackerbau, Ernährung und Umwelt vom Jungneolithikum bis zum Frühmittelalter

- S. 319: Interessant ist, dass ein Nacktweizen (Triticum aestivum s.l./durum/turgidum) in zwei Proben auftritt, darunter 86 verkohlte Karyopsen aus der Verfüllung der kleinen Ofengrube. Spindelglieder, die eventuell eine nähere Ansprache ermöglichen würden, fehlen. In der Verfüllung der kleinen Kochgrube fand sich lediglich eine einzelne Karyopse. Mit diesem Befund ist nachgewiesen, dass in der Mondsee-Gruppe des ausgehenden Jungneolithikums Nacktweizen als Kulturpflanze eine wichtige Rolle spielte.

Pflanzen als Indiz für die Herkunft unserer Pfahlbauern

Hofmann 1924, Elise (Tochter von M. Much) kann nur recht allgemein Funde von Gerstenähren, Emmer und Weizenkörnern zur Station See am Mondsee berichten.

Schlichtherle schreibt (1997, S. 13), dass die Ausbreitung einer Kulturpflanze die These einer Ausbreitung aus einer mediterranen Wurzel stützen vermag. Es begann sich nämlich der Anbau von Nacktweizen durchzusetzen. Das Getreide muss vom Rhonetal ins Schweizer Mittelland gekommen sein, von wo sich sein Anbau sukzessive zum Bodensee fortsetzte. Die ältesten Funde von Nacktweizen in Europa stammen aus dem westmediterranen Raum, dem Siedlungsbereich der Cardial- oder Impressokultur.

Wiethold u. Wähnert (2008): Die botanischen Makroreste. In: Trebsche, P.: → Die Höhensiedlung „Burgwiese“ in Ansfelden (OÖ). Bd 2: S.318

- „Bei den Nacktweizenfunden aus den jungneolithischen Seeufersiedlungen handelt es sich überwiegend um tetraploiden Nacktweizen.“

Leider fehlen nach wie vor Untersuchungen der Nacktweizen-Arten aus den Ackerbau-Stationen am Attersee und jener von Scharfling: weder Mooswinkel noch See/Mondsee oder Misling waren Stationen mit viel Ackerbau.

Tatsächlich weisen die aktuellen Forschungen zu Mooswinkel (2023) neben anderen Weizenarten auch Nacktweizen aus: Triticum aestivum/durum/turgidum.

Ob die Schweizer Weizen-Bezeichnung von Jacomet und Schlichtherle („Nacktweizen“) mit den Funden von Mooswinkel, Seewalchen und Weyregg Übereinstimmungen ergeben, ist ein offenes Desiderat und kann wohl nur durch Archäobotaniker geklärt werden. Damit könnte ein weiterer Hinweis auf die Herkunft der Mondseekultur gefunden werden.

Anm.: Nach Heiss (2023, S. 20) et al. existieren im Fundmaterial Mooswinkel 38 Ährenreste (rachis fragment) des Nacktweizens Triticum aestivum/durum/turgidum, sodass eine tiefergehende Bestimmung (tetra- oder hexaploider freidreschender Weizen) möglich sein sollte.

Link zu → Literatur zu Pflanzen der Schweizer und Mondsee-/Attersee-Pfahlbauten

Die Herkunft von Tieren als Indiz für die Herkunft unserer Pfahlbauern

Jagd- und Haustiere

Schmitzberger 2009, Manfred: → Haus- und Jagdtiere im Neolithikum des österreichischen Donauraumes. Dissertation Univ. Wien 2009, 189 Seiten. (auch Pfahlbauten; Detaildaten je Station im Anhang)

Hafner 2003, A.; Suter, P.: → Das Neolithikum in der Schweiz. Journal of Neolithic Archaeology, 2003. Creative Commons Attribution License. (Rinder aus Frankreich; S. 27: Anteile der Rinder in Schweizer Stationen)

Die Abstammung und Herkunft der Rinder

Insgesamt sprechen paläogenetische, archäologische und archäozoologische Daten für das folgende Szenario: Taurin-Rinder wurden in einer Region zwischen Südostanatolien und dem Zagros-Gebirge, Syrien und dem Libanon domestiziert. Der Domestizierungsprozess begann Mitte des 9. Jahrtausends v. Chr. mit einer geringen effektiven Anzahl wilder weiblicher Auerochsen. Nach 7.000 v. Chr. wurden die Hausrinderpopulationen von der zentralanatolischen Hochebene nach Westanatolien und in die Ägäis transportiert. Die ersten neolithischen Rinder wurden um 6.400 v. Chr. über folgende Routen nach Europa eingeführt:

- Über die Mittelmeerroute erreichten die wandernden Bauern rasch u. a. Süditalien, Südfrankreich und die Iberische Halbinsel per Schiff. Die geringe genetische Vielfalt deutet auf eine geringe Populationsgröße der Rinder hin, die im westlichen Mittelmeerraum ankamen.

- Auf dem zweiten Weg über das europäische Festland erreichten die Rinder schließlich Mittel-, West- (nach 5.500 v. Chr.) und Nordeuropa (nach 4.100 v. Chr.). Auch hier ging ein Großteil der genetischen Vielfalt während der Wanderung verloren.

Lit.: Scheu 2015, Amelie et al.: → The genetic prehistory of domesticated cattle from their origin to the spread across Europe. BMC Genetics 2015.

Viehzucht und Rinder in der Schweiz

Im Historischen Lexikon der Schweiz wird zur Herkunft des Hausrindes geschrieben, dass die ersten in den jungsteinzeitlichen Siedlungen von Sitten (östlich des Genfer Sees; um 5000 v.Chr.) nachgewiesen werden und weitere Funde aus den Ufersiedlungen des Mittellandes um 4.300 v.Chr. gefunden wurden. Die Menschen versuchten, die Rinderhaltung zu intensivieren, wofür waldfreie Flächen für Wiesen erforderlich waren. Die durchschnittliche Widerristhöhe betrug ca. 110 cm. Demgegenüber lag die Auerochs-Widerristhöhe bei 132 cm (kleine ♀) bis 189 cm (großer ♂).

"Die früheste Beeinflussung der Schweiz durch neolithische Wirtschaftsformen erfolgte aus dem Süden (Italien, ab der 1. Hälfte des 6. Jt.) und Südwesten (Frankreich, etwa ab 5.500 v.Chr.): Ab 5.500 setzt sich die Kenntnis der Viehzucht auch weiter nördlich im Rhonetal und dem französischen Jura fest und die Fundstätten enthalten Knochen von Haustieren, vor allem von Schafen und Ziegen, aber auch Hausrind und Hausschwein sind nachgewiesen." (Chaix 1993, 1987 in: → SPM II - Die Schweiz vom Paläolithikum bis zum Mittelalter, S. 97).

Hafner/Suter schreiben 2003 zum → Neolithikum der Schweiz: Vallon des Vaux südwestlich vom Neuenburgersee ist mit dem Proto-Cortaillod der älteste Fundkomplex (2. Hälfte 6. Jt.) bei den Jurafußseen und dem Genfersee der Westschweiz; diese Rinder kamen aus Ostfrankreich und breiteten sich ins Schweizer Mittelland aus.

Das westliche Schweizer Mittelland (Egolzwil 3; 4.350 v.Chr.) gleicht den zeitgleichen Komplexen der Westschweiz mehr als jenen vom Zürichsee (Kleiner Hafner bei Zürich; 4.250 v.Chr.), die eher Affinitäten zur Ostschweiz/Bodensee haben.

Das Gebiet Ostschweiz/Bodensee beherbergte die Pfyner Kultur (4.250 - 3.500); die älteste Bodenseestation Hornstaad-Hörnle IA in Schwaben datiert um 3.900 v.Chr.

Schiebler 2007, Jörg: → Hausrinder in der Schweizer Jungsteinzeit. Archiv für Tierheilkunde 2007:23–29.

„Ab dem 40. Jahrhundert v. Chr. steigen die Anteile der Rinderknochen unter den Haustierknochen in der Ostschweiz auf 60–80 % und in der Westschweiz auf 40–60%. Die Rinder waren also die häufigsten Haustiere und lieferten auch die größte Fleischmenge. Da auch die Funddichten (Anzahl Knochen pro m²) ansteigen, sind größere Herdengrössen anzunejmen. Um die Mitte des 4. Jt. v.Chr. gibt es Veränderungen an den Fussskelettteilen, welche auf die Nutzung als Arbeitstiere hinweisen. In Arbon Bleiche 3 (3384–3370 v.Chr.) gelang der chemische Nachweis von Milchfett an Topfkrusten. Ab 2.750 v.Chr. steigen die Funddichten der Rinderknochen weiter deutlich an.“

Wettstein 1924, Ernst: → Tierreste aus dem Pfahlbau am Alpenquai in Zürich. Vierteljahrsschrift Naturforschende Ges. Zürich 1924, 50 S.

- S. 102–113: Das Rind; S. 113: Ermittlung der Widerristhöhe der Rinder aus Unterkieferlänge: 103 bis 136 cm; aus Länge von Speiche, Mittelhand und Handwurzel: 110 bis 130 cm.

Wright 2021, Elizabeth: → Investigating cattle husbandry in the Swiss Neolithic. Archaeological and Anthropological Sciences (2021) 13: 36.

- Diese umfassende Arbeit behandelt die Proportionen und Größen der Rinder des Neolithikums (4.300-3.500 v.Chr.) in der gesamten Schweiz und kommt zu Schluss (S. 18), dass die Proportionen und die Körpergröße der Hausrinder während der gesamten Cortaillod- und Pfyn-Kultur in der Ost- und etwas mehr in der Westschweiz recht klein waren. Für solche relativ kleinen Körpergrößen und -formen gibt es eine Reihe möglicher Erklärungen. Die eine wäre die bewusste Auslese kleiner, aber robuster Rinder durch den Menschen für einen bestimmten Zweck. Eine weitere Hypothese besagt, dass die Verringerung der Körpergröße das Ergebnis von Inzucht sein könnte, bei dem der Genpool der Rinder aufgrund eines Mangels an neuen Tieren von außerhalb sehr klein wurde. Die Autorin bringt auf S. 7 für die einzelnen Zeitabschnitte und Regionen auch die Anteile von Rindern, Schweinen und Ziegen/Schafen. Größere Anteile von Rindern gibt es erst ab etwa 4.000 v.Chr.; in der Ostschweiz auch schon davor.

Markert zur → Schweizer Viehwirtschaft mit den Schlachtungszeitpunkten von Rindern, Ziegen, Schweinen; Auerochen und Hirschen in Arbon Bleiche und Steckborn-Schanz

Archäozoologische Zuordnung der Rinder vom Mondsee/Attersee

Frank 2010, Caroline Kapitel 2.5 Viehzucht der Mondseekultur

Pucher 1997, Erich und Engl, Kurt: Studien zur Pfahlbauforschung in Österreich. Materialien I - Die Pfahlbaustationen des Mondsees: Tierknochenfunde. Mitt. d. Prähistor. Komm. Bd. 33. Öst. AdW 1997. 151 Seiten. OFFEN

Erich Pucher und Kurt Engl vermuteten bereits 1997, dass während des Neolithikums zwei verschiedene, dauerhaft isolierte Nutztierpopulationen in den Alpen existierten, die jeweils eine völlig unterschiedliche Geschichte und Herkunft hatten.

Pucher & Engl (1997) stellten auch fest, dass die Rinderknochen aus Mondsee gegenüber dem Donauraum von geringerer Größe und wesentlich graziler waren. Die Lage und Ausrichtung der Hornkerne zeigt mehr Ähnlichkeiten mit Rindern aus südlichen Regionen.

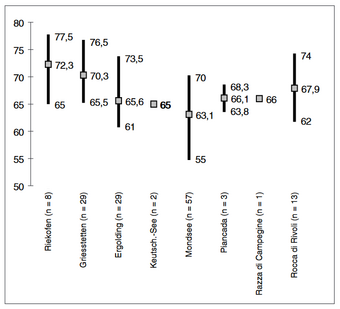

Chamer Gruppe: Riekofen (Regensburg); Griesstetten (Oberpfalz) Altheimer Kultur: Ergolding (Landshut) Lasinja-Kultur: Keutschacher See Mondsee-Kultur: Mondsee-See, Pucher & Engl (1997) Frühneolithikum: Piancada (Friaul-Julisch Venetien) und Vasi a Bocca quadrata-Kultur: Razza di Campegine (Reggio Emilia) und Rocca di Rivoli (Turin).

Pucher 2003, Erich vergleicht die Rinder-Fußknochen der Stationen von Keutschach, Mondsee und anderen Stationen und schreibt: „Man kann zusammenfassen, dass die Rinder im Gebiet des Keutschacher Sees zwar nicht so groß waren, wie dies z. B. im Donauraum (Linienbandkeramik, Lengyel-Kultur, Baalberg-Kultur, Chamer-Gruppe, Jevišovice-Kultur usw.) der Fall war, aber doch ein wenig größer als jene vom Mondsee.

Die Grafik verdeutlicht die Größenverhältnisse an Hand der lateral gemessenen Rinder-Fußwurzelknochen. Die Messwerte der beiden Fundstücke vom Keutschacher See liegen am unteren Rand der beiden Chamer-Komplexe, doch knapp oberhalb des Mittelwertes der Mondsee-Population. Sie fallen aber ziemlich zentral in die Variationsreihen norditalienischer Serien, die etwas über dem Mondsee-Niveau liegen. Bemerkenswert ist die relativ niedrige Lage des Mittelwerts von Ergolding, einer Feuchtbodensiedlung der Altheimer Kultur, wozu der Autor (Neumann 1990, 20) aber selbst anmerkt, dass gerade kleinere Stücke überproportional vertreten sein dürften.“

Pucher 2010, Erich bringt auch einen eindrucksvollen bildlichen Nachweis der Größenverhältnisse der Fußwurzelknochen von Auerochse, Mondsee-Rindern und den zeitgleichen donauländischen Rindern, was sich auch in den ermittelten Widerristhöhen dieser Tiere mit Höhen von 180 cm, 115 cm und 130 cm deutlich widerspiegelt.

Dies ist umso interessanter, als die donauländischen Rinder bereits seit zwei Jahrtausenden in benachbarten Räumen lebten. Damit ist aber eine Abkunft der Rinder der Pfahlbauern von diesen recht unwahrscheinlich.

Bei Körpergrößen der Pfahlbauern von 160 cm bzw. 150 cm von Männern und Frauen ist es direkt einsichtig, dass diese Menschen lieber kleines Vieh als viel größeres wollten.

Link zu → Weitere Literatur von Erich Pucher

Untersuchungen zu den Schafen der österreichischen Pfahlbauern

Schmölcke (2018), Groß, Nikulina: S. 106: Größe und Proportionen der Knochen zeigen, dass das am Mondsee gehaltene Vieh ausnahmslos kleiner und graziler war als seine gleichaltrigen Artgenossen im österreichischen Flachland. Die Größe der Schafe am Mondsee schwankte zwischen 57 und 69 cm (im Durchschnitt 62 cm) und diese Werte zeigen mehr Ähnlichkeiten mit Größenberechnungen von Pfahlbauten aus dem schweizerischen Westalpenraum als mit gleichzeitigen österreichischen Tieflandstandorten. Kurt Engl und Erich Pucher vermuteten bereits 1997, dass während des Neolithikums zwei verschiedene, dauerhaft isolierte Nutztierpopulationen in den Alpen existierten, die jeweils eine völlig unterschiedliche Geschichte und Herkunft hatten. Heute ist durch umfassende überregionale Vergleiche belegt, dass die Neolithisierung der Schweiz im Gegensatz zu Österreich nicht vom Balkan aus, sondern auf dem alternativen Weg entlang der mediterranen Küstenlinien und des Rhônetals erfolgte; dies zeigt sich auch in der antiken DNA von Schafresten. Im Gegensatz zu Österreich wurde also die gesamte Schweiz, einschließlich des Rhônetals, während des Neolithikums kontinuierlich von mediterranen Haltungstraditionen beeinflusst. Besonders deutlich wird diese Entwicklung an folgendem Beispiel: Zur gleichen Zeit, als Ostösterreichs Schafpopulationen zusammenbrachen, lebten im westlichen Teil der Alpen Hirtenvölker mit einer stark schafbasierten Wirtschaft.

Grömer (2018) & Saliari: S. 134: In der zweiten Hälfte des 4. Jahrtausends und der ersten Hälfte des 3. Jahrtausends v. Chr. lassen sich bemerkenswerte regionale Unterschiede erkennen. Die Tiere der Mondseekultur (3800-3200 v. Chr.) scheinen einen Sonderfall darzustellen. Die Analyse von Schaf- und Ziegenresten aus dem Fundort Mondsee weist auf wesentliche Unterschiede zu zeitgenössischen Schafknochen aus dem Donauraum hin.

Bei den untersuchten Schafresten aus Mondsee handelt es sich um kleinere Individuen (62 cm Widerristhöhe). Ihre Hornkerne kamen der Wildform sehr nahe, waren aber kleiner und wiesen mehr Ähnlichkeiten mit Tieren aus der Schweiz auf. Es wurde daher vorgeschlagen, dass diese Tiere entlang der Alpen nach Österreich gelangt sein könnten.

Pucher & Engl (1997) stellten fest, dass die Schafe und Ziegen der Mondseekultur einen hohen Grad an Einheitlichkeit aufwiesen, aber Unterschiede zu den im Vorland gefundenen Tieren zeigten.

Schaf-Funde der Badener Kultur aus der Slowakei und Ungarn zeigen bemerkenswerte Unterschiede. Die Analyse ergab, dass zw. 3500-2800 v. Chr. die Widerristhöhe um etwa 10 cm zunahm. Ähnliche Veränderungen wurden bis nach Norddeutschland festgestellt und mit der Ankunft neuer Schafpopulationen aus dem Nahen Osten und dem südöstlichen Mittelmeerraum in Verbindung gebracht. So wurde der Nachweis interpretiert, dass die ersten Wollschafe im späteren Neolithikum auftraten. Solche Größen-Veränderungen konnten jedoch für Österreich bisher nicht bestätigt werden (Schmitzberger 2009).

Genetische Herkunft der Schafe in Europa und See/Mondsee

Histor. Lexikon der Schweiz: Schafe sind mit den Ziegen die ältesten wirtschaftlich genutzten Haustiere. Die Stammform des Hausschafs ist der südwestasiatische Mufflon. Die Domestikation erfolgte in den vorderasiatischen Bergregionen (Türkei, Irak, Syrien) im 9. Jt. v.Chr. In der Schweiz erscheinen die Hausschafe um 5000 v.Chr. in den jungsteinzeitlichen Siedlungen und in den ersten Seeufersiedlungen des Mittellands (bis 4100 v.Chr.), wo sie mit den Ziegen unter den Haustieren dominierten. Die jungsteinzeitlichen Schafe waren von grazilem Körperbau mit einem eher langgezogenen Schädel (durchschnittliche Widerristhöhe 63 cm).

[Die Stammform der Hausziege ist die Bezoarziege, welche heute noch in Gebirgsregionen Kleinasiens beheimatet ist; wurde um 8.000 v.Chr. domestiziert.]

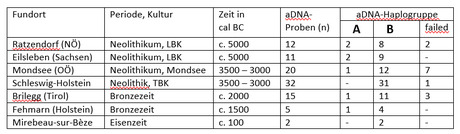

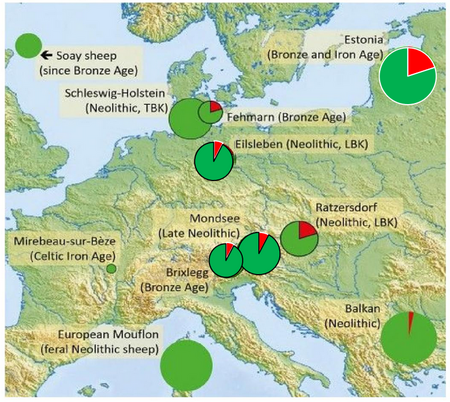

Nikulina 2020, Elena und Ulrich Schmölcke ("The first genetic evidence for the origin of central European sheep.") bringen "erste Ergebnisse eines umfassenden Projekts zur Genetik der prähistorischen Schafbestände in Mitteleuropa. Es zeigt sich, dass Schafe während des Neolithikums auf zwei verschiedene Arten in Mitteleuropa eingeführt wurden und dass beide Bestände unterschiedliche genetische Strukturen aufwiesen. Eine östliche Population verbreitete sich von der Balkanhalbinsel über Ost-Österreich nach Norden und ergab eine Mischung aus einer dominanten Haplogruppe B mit einer stabilen Haplogruppe A. Eine andere Population erreichte Mitteleuropa über eine westliche Route über Italien und Frankreich und bestand aus Schafen mit der stark überwiegenden Haplogruppe B und geringer Haplogruppe A." (Abstract)

Wie der Tabelle und der Grafik entnommen werden kann, sind die Schafe mit ausschließlich Haplogruppe B im Mittelmeerraum und Schleswig-Holstein - später auch in Frankreich - anzutreffen. Wie deutlich zu erkennen ist, gibt es gerade in Österreich im Neolithikum zwei unterschiedliche Schafherkünfte. Das Vorkommen von Ratzersdorf (östlich St. Pölten) ist das älteste in Österreich und weist recht hohe Anteile der Haplogruppe A auf. Demgegenüber sind die Anteile der Haplogruppe A bei den Schafen des Mondsees wesentlich geringer, was dagegen spricht, dass diese Schafe von donauländischen Schafen - die im Osten Österreichs schon seit über tausend Jahren vorkommen - abstammen.

Woher kamen nun die Schafe der Pfahlbauern vom Attersee und Mondsee?

Nikulina und Schmölcke schreiben dazu, dass es nicht auszuschließen ist, dass die Schafe dieser neolithischen Bauern nicht über die Balkanhalbinsel eingewandert sind, sondern sich zunächst entlang der Mittelmeerküste, später ins Rhonetal und schließlich ins westliche Mitteleuropa ausgebreitet haben, wo sich die Michelsberger Kultur entwickelte, deren Bevölkerung ausschließlich Schafe der Haplogruppe B besaß.

Diese Hypothese konnte von den beiden Autoren aber nicht endgültig verifiziert werden, da Proben von frühneolithischen Schafen aus Frankreich, der Schweiz oder dem Rheingebiet in deren Studie nicht integriert waren.

Sie meinen aber, dass es aber mehrere Argumente gibt, die dafürsprechen, dass diese Erklärung richtig ist: Erstens gehört das europäische Mufflon, der verwilderte Überlebende der neolithischen Schafe auf den Verbreitungswegen entlang der Mittelmeerküsten zur Haplogruppe B. Zweitens haben sie an der einzigen untersuchten südfranzösischen Fundstelle, der späteisenzeitlichen Siedlung Mirebeau-sur-Bèze in der Region Bourgogne-Franche-Comté, ausschließlich Schafe mit Haplogruppe B nachgewiesen. Drittens weisen in Nordwesteuropa (Großbritannien) alle traditionellen Schafrassen nur Haplogruppe B auf, während in Nordosteuropa die traditionellen Schafrassen ähnliche Häufigkeiten der Haplogruppe A und B aufweisen wie in (Ost-)Österreich tausend Jahre zuvor.

- [Anm.: in der kleinen Abbildung wird die unrichtige, irreführende Darstellung aus obiger Veröffentlichung gebracht. Hinsichtlich der Korrektur vgl. die richtigen Daten in der obigen Tabelle.]

→ Verwendete Literatur zur Herkunft der Schafe

Die – überraschende – genetische Abstammung unserer Hausschweine

Archäologische Belege deuten darauf hin, dass die Domestizierung von Schweinen im Nahen Osten um ∼10 500 Jahren BP begonnen hat, und die mitochondriale DNA (mtDNA) deutet darauf hin, dass die Schweine zusammen mit den Bauern um ∼8 500 Jahren vor heute nach Europa kamen. Einige tausend Jahre nach der Einführung von Schweinen aus dem Nahen Osten in Europa verschwand jedoch ihre charakteristische nahöstliche mtDNA-Signatur immer mehr und wurde durch jene von europäischen Wildschweinen ersetzt. Dieser Wechsel ist auf einen beträchtlichen Genfluss von lokalen europäischen Wildschweinen zurückzuführen.

Die Analysen ergaben, dass europäische Hausschweine aus der Zeit von 7.100 bis 6.000 Jahren v.Chr. sowohl nahöstliche als auch europäische Kern-DNA-Vorfahren haben. Bis zum späten Neolithikum (3.000 v.Chr.) war der genomische Anteil der nahöstlichen Hausschweine in Europa auf unter 50 % gesunken, und der nahöstliche Anteil an den modernen europäischen Hausschweinen beträgt heute 0 bis 4 %. Das deutet darauf hin, dass der Genfluss von europäischen Wildschweinen zu einem fast vollständigen Verschwinden der nahöstlichen Vorfahren führte. Darüber hinaus zeigt sich, dass eine Variante an einem Gen-Ort, der für die schwarze Fellfarbe zuständig ist, aus dem Nahen Osten stammt und in europäischen Schweinen erhalten geblieben ist. Damit zeigt sich, dass Schweine zwar nicht unabhängig voneinander in Europa domestiziert wurden, dass sich aber der größte Teil der vom Menschen vermittelten Selektion in den letzten 5.000 Jahren auf die genomische Fraktion von europäischen Wildschweinen abstammt, und nicht auf die Fraktion, die von den frühen neolithischen Bauern in den ersten 2.500 Jahren des Domestikationsprozesses selektiert wurde. Neben dem nahöstlichen Fellfarbe-Gen blieb auch jenes für geringere Größe erhalten.

Verschmelzungs-Simulationen zeigen, dass eine genomische Ersetzung dieses Ausmaßes als Ergebnis der Aufmischung einer lokalen Population in eine eindringende Population dann zu erwarten ist, wenn die eindringende Population relativ klein ist und keine starken Barrieren für die Kreuzung bestehen.

[Vgl. hierzu auch die geringe Vermischung der anatolischen Bauern mit den mesolithischen Jägern/Sammlern; demgegenüber aber die enorme Geschwindigkeit und Intensität der Vermischung der Schnurkeramiker mit den Neolithikern ab 2.700 v.Chr.]

Das Ausmaß, in dem der nahöstliche Anteil der frühesten Hausschweine in Europa aus dem Genom des modernen europäischen Schweins getilgt wurde, ist beispiellos. Obwohl Verschmelzung auch zwischen lokalen Wildpopulationen und örtlich versetzten Haustieren [z. B. Rinder, Pferde, Hunde, Hühner, Ziege] und Pflanzenarten [z. B. Weintraube, Äpfel, Mais] nachweislich häufig vorkommt, sind Schweine die einzige Spezies, deren Genom so stark verändert wurde, dass ihre ursprüngliche Abstammung in modernen Populationen kaum noch nachweisbar ist. Dies deutet darauf hin, dass Schweine ein deutlich geringeres Maß an reproduktiver Isolation von ihren wilden europäischen Artgenossen erfahren haben als andere sich ausbreitende Haustiere, die in den Regionen, in die sie eingeführt wurden, auf eng verwandte Wildarten trafen [z. B. Rinder, Hunde].

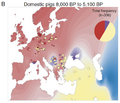

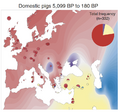

Erläuterungen zu den Abbildungen: (A) Karte mit der Verteilung der ostasiatischen (blau), nahöstlichen( gelb), europäischen (rot) und Y2-Haplogruppen (violett) bei Wildschweinen. Die schwarzen Punkte stellen die Standorte von 696 modernen und alten Wildschweine dar. Karte B: Das große Kreisdiagramm rechts oben zeigt die Gesamthäufigkeit dieser Haplogruppen bei Hausschweinen, kleine Tortendiagramme zeigen die Häufigkeiten an verschiedenen archäologischen Orten zwischen 8.000 und 5.100 Jahren vor heute und in Karte C zw. 5.100 und 180 Jahren vor heute [[vor der industrieller Revolution und vor der Einführung asiatischer Schweine in Europa]. Karte D zeigt die Verteilung bei heutigen, modernen Hausschweinen.

Literatur zur Schweine-Genetik

Zielführende Forschungen zur Herkunft (der Tiere) unserer Pfahlbauern

Es ist heute einfach und kostengünstig möglich, antike DNA (aDNA) von Knochen z.B. der Schafe, Rinder und Schweine aus See/Mondsee mit solchen aus Cortaillod-Kulturen der Schweiz und auch von Egolzwil, Kleiner Hafner/Zürich aber auch vom Bieler See zu analysieren und ihre genetische Verwandtschaft zu vergleichen.

See am Mondsee als mitteleuropäisches Kupferzentrum (18.12.2023)

Gross 2021, Eda. et al.: → Diversity of resources and volatility of metallurgical networks—multi‑methodological provenance analysis of neolithic and EBA‑copper‑artefacts from Switzerland and eastern France. Archaeological and Anthropological Sciences 2021, 180; (34 pages)

- Herkunft der Mondsee-Leute: Ausschluss von Zug, Zürichsee, Bodensee … bleibt: Bieler See 5 x Mondsee (p. 3/34)

Ottaway 1982, Barbara: Earliest Copper Artifacts of the Northalpine Region: Their Analysis and Evaluation. Schriften des Seminars für Urgeschichte der Universität Bern, Heft 7. 1982, 351 Seiten.

(Mondsee-Kupfer (Cluster 1,5, 2, 10) verbinden Schweizer Stationen mit Mondsee)

Matuschik 2016, Irenäus: Neufunde von Gusstiegeln aus Sipplingen am Bodensee. Ein Beitrag zum Einsetzen der „Gusstiegelmetallurgie“ im nördlichen Alpenvorland und zur Frage nach der Herkunft des genutzten Kupfers. In: From Bright Ores to Shiny Metals. Festschrift Andreas Hauptmann. Bergbau-Museum Bochum, Der Anschnitt, Beiheft 29. 2016:49–68.

OFFEN (bringt hochinteressante strategische Überlegungen zum Mondsee-Kupfer in der Schweiz und am Bodensee)

Pittioni 1957, Richard: Die Frage der Herkunft der Mondsee- und Attersee-Kupfergeräte und anderer Kupfergegenstände. ArchA Beiheft 1, 1957:53 ff.

Gimbutas 1975, Marija: → Die Kurgan-Kultur: In: Handbuch d. Urgeschichte. Narr, München Bd. 2, 1975: 459–482.

Pittioni 1957, Richard: Arch. Austr. Beiheft 1, 1957:56 ("... unabhängiges Kupferzentrum, das nach Westen und Osten seine Produkte verhandelt hat.")

Ottaway 1977, 1978, 1982

Pernicka 1993 - 2012

Schmitz 2004

OFFEN: kompakte Darstellung

Angesichts der Vielzahl an Gusslöffeln (160) im Vergleich zu Kupfergegenständen ist ein Metallzentrum am Mondsee sehr wahrscheinlich.

Hansen 2021, Sven: → Arsenic Bronze - An archaeological introduction into a key innovation. Eurasia Antiqua 23, 2021:139-162.

„Irina Ravich und Natalia Ryndina untersuchten arsenhaltige Bronzen in der nordpontischen Steppe und im Kaukasus. Sie fanden sehr ähnliche Rezepte bei der Herstellung von Dolchen in Maikop, Usatovo und Mondsee.“ Chernykh identifizierte die Kombination von Kupfer, Arsen und Nickel als besonders charakteristisch für die Maikop-Kultur. Als Quelle dieses Metalls vermutet er Anatolien oder den Iran, während die Quelle des Kupfers mit niedrigem Nickelgehalt wahrscheinlich der südliche Kaukasus ist. Maikop-Bronzen haben Arsengehalte von 2–9 %.

Hansen 2016, Sven: → Innovationen und Wissenstransfer in der frühen Metallurgie des westlichen Eurasiens. In: Govedarica (Ed.): Interactions, Changes and Meanings. In Honour of Igor Manrzura, Kishinev 2016:107–119.

Es wird anhand einschlägiger Funde dargelegt, dass sich die entscheidenden Innovationen der Metallurgie im 6. und 5. Jahrtausend (der Guss von Kupferobjekten, die Legierung von Metall und der Guss in verlorener Form) weitgehend synchron in einer geographischen Zone zwischen Balutschistan und Balkan vollzogen. Dies wird als das Ergebnis eines raschen Wissenstransfers interpretiert. Anhand frühneuzeitlicher Beispiele werden Aspekte der Spezialisierung und Mobilität von Handwerkern behandelt.

Gordon Childe erklärte den Metallurgie-Transfer durch die Mobilität des Metallhandwerkers. Dieser erste Vollzeitspezialist besaß nicht nur ein komplexes technisches Wissen, sondern verfügte auch über magisches, die Materie transformierendes Wissen, das ihn von der Gesellschaft abhob (Childe 1930:10). Dieser besondere Status schützte ihn und erlaubte ihm seine Produkte über weite Entfernungen anzubieten.

Bei der Verbreitung der Metallurgie ist zu berücksicjtigen, dass es sich um sehr komplexe Technologie handelt, die nicht durch einzelne Individuen verbreitet werden kann. Seit dem Paläolithikum waren die Gesellschaften des westlichen Eurasiens zwischen Atlantik und Ural durch überregionale Netzwerke verbunden, in denen der Austausch von Gütern, Techniken und Ideen sowie von Menschen geregelt war.

In dem an der bulgarischen Schwarzmeerküste gelegenen Gräberfeld von Varna fand sich in einem Areal eine Gruppe besonders reich ausgestatteter Gräber, die das Spektrum von Macht und Herrschaft im 5. Jt. v. Chr. vorführen. Sie repräsentierten eine Klasse von Personen, die die politische Führungsrolle beanspruchte und dies durch die Verfügung über die Metalle eindrucksvoll unterstrich. Die Metallwaffen aus Grab 43, allesamt direkte Nachbildungen von Stein- oder Geweihwaffen, verweisen auf den gewaltförmigen Modus dieser „Elite“. Nicht nur das Diadem und das Szepter aus Grab 36, sondern auch die frappierende Übereinstimmung der Ausstattung der goldreichen Gräber 4 und 43 lassen eine frühe Ikonographie der Herrschaft erkennen.

Die neuere Forschung konnte in den vergangenen zehn Jahren den Beginn der Kupferverhüttung und des Kupfergusses auf dem Balkan bereits kurz vor oder um 5000 v. Chr. nachweisen, also 1000 Jahre früher als man noch in den 1970er Jahren dachte – und damit vor dem Vorderen Orient.

Das Schmelzen des Kupfers fand zu jener Zeit Verbreitung, als neue Töpferöfen erlaubten, Temperaturen von etwa 1100° zu erreichen. Die Schmiede waren zweifellos Spezialisten, was zu jener Zeit z.B. in Petrele an der Unteren Donau der Fall war bzgl. Textilherstellung, Fischfang, Jäger und Fischer, Töpferei. Mit der Spezialisierung entstanden neue Berufsgruppen, die Traditionen herausbildeten: der Töpfer, der Lange-Klingen-Hersteller und der Gießer.

Der bedeutsame Fortschritt bestand darin, das weiche Kupfer durch Arsen-Kupfer zu ersetzen, wodurch die Produkte härter und die Gießfähigkeit entscheidend verbessert wurde – das war der Übergang von Prestigeobjekten zu funktionstüchtigen Werkzeugen.

Einschätzung von Archäologen

Reitinger 1969, Josef: OÖ in ur- und frühgeschichtlicher Zeit. (OÖ Landesverlag Linz 1969, 433 S. mit 342 Abb.) stellt eine Verbindung mit der Münchshöfener Kultur als möglich dar, wenngleich er S. 55 f. schreibt: „Da wir die materiellen Hinterlassenschaften der Münchshöfener Kultur in Oberösterreich immer noch nur bruchstückhaft kennen, ist es noch nicht möglich, in ihr jene Stilelemente, die grundlegend für die Mondseegruppe wurden, herauszuarbeiten. Daher lässt sich der Übergang von der einen zur anderen, also das Werden der Mondseegruppe,archäologisch nicht aufzeigen. Diese tritt uns um 2500 v. Chr. plötzlich als fertige Kulturform entgegen und macht mit Beginn der Bronzezeit einer völlig anderen Keramik Platz. Besonders das keramische Material der Mondseegruppe zeigt weder eine Entwicklung, noch lässt es eine Veränderung gegen das Ende zu erkennen.“