Der Attersee

Die türkise Farbe des Attersees

Kalziumkarbonat (mit der chemischen Formel CaCO3) – früher als „kohlensaurer Kalk“ bezeichnet – ist das Calcium-Salz der Kohlensäure (H₂CO₃) und besteht im festen Zustand aus einem Ionengitter mit Ca2+-Ionen und CO32--Ionen im Verhältnis 1:1.

Das Kalziumkarbonat im Wasser des Attersees stammt vom Kalk des Höllengebirges und löst sich im Wasser in seine beiden Bestandteile auf - wobei die Löslichkeit von den jeweiligen Umgebungszuständen abhängt.

Die Calcit-Löslichkeit in Wasser (vgl. die nebenstehende Abbildung) sinkt mit steigender Temperatur und – vor allem – sinkendem Kohlendioxid-Partialdruck. In der Grafik zeigt die obere Kurve die Ca2+-Konzentration der gesättigten Lösung (in mg/Liter Wasser) im Gleichgewicht mit nicht gelösten Calcitkristallen im Wasser bei einem CO2-Partialdruck von 300 Pa; die untere Kurve das Gleichgewicht bei einem CO2-Partialdruck von 30 Pa.

Der chemische Prozess lautet:

- CaCO3 + H2CO3- → Ca2+ + 2HCO3- (Löslichkeit des Calcits)

- CaCO3+H2O→Ca2++HCO3-+OH- (Hydrolyse von Calcit bei hohen pH-Werten)

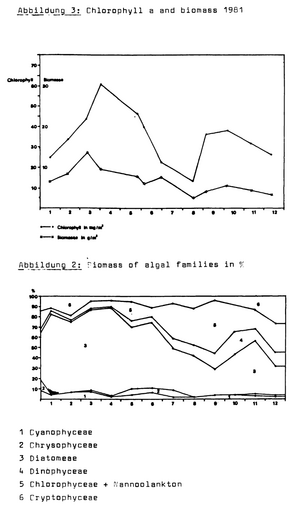

Das Phytoplankton (= Algen) aber auch die Wasserpflanzen brauchen zur Photosynthese neben Lichtenergie vor allem Kohledioxid. Die Pflanzen und das Plankton entziehen dazu dem Wasser gelöstes Kohlendioxid. Damit entziehen sie dem Wasser Kohlensäure, die aus Calciumhydrogencarbonat nachgeliefert wird. Dadurch steigt auch der pH-Wert und das Wasser wird alkalischer. Das Calciumhydrogencarbonat zerfällt in Wasser und wasserunlösliches Calciumcarbonat, also Kalk, der in Form winziger - weißer - Kalkkristalle vorliegt.

Diese Kalkkristalle geben dem Atterseewasser den milchigen Farbton. Das Grün des Chlorophylls des Phytoplanktons ergibt in Verbindung mit dem Blau des Himmels die türkise Grundfarbe.

Bei Wasserpflanzen (siehe z.B. in den Aufhamer Buchten) lagert sich das Calciumcarbonat als weißliche Kruste auf den Blättern und Stängeln ab. Durch die Tätigkeit des Phytoplanktons bilden sich im Wasser schwebende feine Kalkkristalle. Diese Kalkkristalle sinken ab und werden als Seekreide abgelagert.

Die Zunahme der Calcitlöslichkeit im Wasser mit steigendem Druck und sinkender Temperatur bedingt aber, dass unterhalb einer kritischen Wassertiefe die Kalkkristalle aber wieder vollständig aufgelöst werden.

Literatur:

- Moog 1982, Otto: → Jahresgang von Phytoplankton und Chlorophyll a im Attersee 1981 – Arbeiten Labor Weyregg – 6_1982: 134–141 (Abb. S. 140)

- Findenegg 1959, Ingo: → Das pflanzliche Plankton der Salzkammergutseen. Österreichs Fischerei 1959, S. 32-35

- Butz 1996, Ilse, Schmid Anna-Maria: → Aqua-Schnee im Attersee. Österreichs Fischerei 1996, S. 85-91

Datenblatt → Attersee 2007–2009

Limnologische Bibliographie zum Attersee: → 26 Literaturstellen bis 1980; viel von Univ. Göttingen.

Moog , Otto: → Seenreinhaltung - Attersee. (Daten, Limnologie etc.)

Datenblatt → Attersee 2007–2009

WIKIWAND: → https://www.wikiwand.com/de/Region_Attersee

6 Bände: → Arbeiten aus dem Labor Weyregg

Moog 1982, Otto: → Arbeiten aus dem Labor Weyregg 1982.

Schindlbauer, Gottfried: Agrargeographie des Atterseegebiets. Diss. 1981, Univ. Salzburg.

Schindlbauer 1982, Gottfried: → Das hydrographische Einzugsgebiet des Attersees – Geographische Untersuchungen als Grundlage für eine Nährstoffbilanzierung. Arbeiten aus dem Labor Weyregg Bd. 6, 1982. S. 17–56. (einzelne Bäche mit Fläche, Bevölkerung, Landwirtschaft usw.) HQ LITERATUR zu Geologie, Hydrologie, Landwirtschaft usw. [Desciption of surface structure taking in consideration geology and nature of soil.]

Schindlbauer 1986, Gottfried: → Das ländliche Siedlungsbild unter besonderer Berücksichtigung der Gehöftformen, dargestellt am Beispiel des Atterseegebietes. JBOÖMV 1986, S. 89–105.

Moog 1982, Otto: → Jahresgang von Phytoplankton und Chlorophyll a im Attersee 1981 – Arbeiten aus dem Labor Weyregg – 6_1982: 134–141 (Abb. S. 140)

Klima und Wetter: → Das Klima und durchschnittliche Wetter das ganze Jahr über am Attersee

Die jüngere Geschichte des Attersees

Behbehani 1986, Ahmad; Müller, J.; Schmidt, R.; Schneider, J.; Schröder, H.; Strackenbrodk, I.; Sturm, M.: → Sediments and sedimentary history of Lake Attersee (Salzkammergut, Austria). Hydrobiologia 143, December 1986, p. 233–246. (Historia, Grafiken usw.)

S. 235: Grafik Delta: Flysch vs. Moränen !!! UND: 9.1 WIEDERBEWALDUNG

- Hydrobiologia articles are published open access under a CC BY licence (Creative Commons Attribution 4.0 International licence). (https://www.springer.com/journal/10750/how-to-publish-with-us#Fees%20and%20Funding)

Der Attersee ist ein gutes Beispiel für einen See, der im nördlichen Vorland der Nördlichen Kalkalpen liegt und während des Postglazials von verschiedenen sedimentliefernden Prozessen beeinflusst wurde. Die Sedimente des Beckens bestehen aus mehreren Komponenten unterschiedlichen Ursprungs. Aus den Nördlichen Kalkalpen stammen Klastika, die hauptsächlich aus Dolomiten bestehen. Der klastische Eintrag von organischen und anorganischen Partikeln erfolgt durch Flüsse und Erdrutsche. Sie sind für den Haupteintrag von Silikaten wie Quarz, Feldspat und Glimmer verantwortlich. Ein großer Teil des Sediments stammt aus autochthonen biogenen Karbonatausfällungen. In den flachen sublitoralen Bereichen des nördlichen Teils des Sees dominiert die benthische Entkalkung durch verkrustende Makro- und Mikrophyten, während in den südlichen und zentralen Teilen des Sees die epilimnische Entkalkung durch die Blüte des Phytoplanktons im Sommer wichtiger ist. Die gesamte biogene Kalziumkarbonatproduktion erreicht etwa 11000 bis 12000 Tonnen pro Jahr.

Nährstoffe und Rückstände von Cyanophyten (Oscillatoria rubescens) aus dem eutrophen Mondsee wurden von der Mondseeache in den Attersee gespült. Hohe Phosphorgehalte in den Sedimenten des südlichen Beckens weisen auf eine lokale Eutrophierung im Mündungsbereich der Mondseeache hin. Die durchschnittliche Sedimentationsrate im Attersee kann durch verschiedene Datierungsmethoden bestimmt werden. Die Sedimentationsraten stiegen in den letzten 110 Jahren von 1 mm pro Jahr auf 1,8 - 2 mm pro Jahr als Folge menschlicher Aktivitäten. Es lassen sich fünf Hauptphasen in der nacheiszeitlichen Sedimentationsgeschichte erkennen: Würmmoränen und fein gebänderte Varven (vor 13 000 v. Chr.), das frühe Attersee-Stadium (von 13.000 v. Chr. bis 1200 n. Chr.) und das spätere Attersee-Stadium nach der bayerischen Besiedlung (ab 1200 v. Chr.). Mit Hilfe von Schwermetall- und Isotopenanalysen kann die Sedimentationsgeschichte für die letzten 100 Jahre genauer rekonstruiert werden.

Die Fische des Attersees

Jakob Heckel mit Rudolf Kner: → Die Süßwasserfische der österreichischen Monarchie mit Rücksicht auf die angränzenden Länder. Monografien Vertebrata Pisces, 1858; 398 Seiten mit 204 Abbildungen. (31 MB).

- Suchergebnisse: Attersee 14x, Traunsee 5x, Mondsee (Perlfisch) 1x, Traun 20x, Vöckla (S. 246!) 1x, Ager 1x, Donau 96x

Jakob Heckel (1790-1857) → Bericht einer auf Kosten der kais. Akademie der Wissenschaften durch Oberösterreich nach Salzburg, München, Innsbruck, Bozen, Verona, Padua, Venedig und Triest unternommenen Reise. Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse 07, 1851, S. 281–333.

- Die Fische des Attersees: S. 285-295: Fischer Schmoller von Schörfling; Huchen (bis 80 Pfund schwer; in Dürrer Ager bis St. Georgen)

Jakob Heckel: → Fortsetzung des im Julihefte 1851 enthaltenen Berichtes über eine, auf Kosten der kais. Akademie der Wissenschaften unternommene, ichtyologische Reise. Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse 08, 1852, S. 347–391.

- S. 376 zu den Coregonen - Rheinanken-Arten in den Salzkammergutseen

Jakob Heckel: → Beiträge zur Kenntnis der fosillen Fische Österreichs - Abhandlung I. (Chirocentrites-Pimelodus). Denkschr. Akad. Wiss. Wien 1_1, 1850, S- 201-242; mit 13 Bild-Tafeln. (97 MB). Abbildungen auf den Seiten 43-59.

Haempel (1927), Oskar: Fischereibiologie einiger Alpenseen. IV. Der Attersee – Österr. Fischerei-Ztg. – 24(6-10: 1 - 13.

Fitzinger Leopold Josef Franz Johann: → Bericht über die gepflogenen Erhebungen bezüglich der in den beiden Seen Nieder-Österreichs, dem Erlaph- und dem Lunzer-See vorkommenden Fischarten. Fischarten des Attersees: 26 Arten in 6 Familien; Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften math.-naturwiss. Klasse, 1879, Band 78, S. 597.

Johann Jakob Heckel (1854): → Die Fische der Salzach. – Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. 1854: S. 189 - 196.

Ecker, Norbert: → Die fischereiliche Bewirtschaftung des Attersees am Beispiel der Reinanke. Seewalchen, März 2003

Mayr , St.; Wanzenböck, J.: → Der Perlfisch (Rutilus meidingeri (Heckel, 1851)), ein Tiefwasserbewohner unserer Seen: Mythos oder Wahrheit? - Seine Habitatnutzung und Nahrungswahl im Mondsee. 12 Seiten.

Lechner, Barbara: Die Physiogeographie des Attersees. - Diplomarbeit Univ. Innsbruck 1999. 117 Bl. (maschinschr.)

Zach, Otto: → Untersuchungen über das Kleinkrebse- und Rädertierplankton einiger Salzkammergutseen. Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines Jg. 125, 1 (1980), 223-238.

Plass, Jürgen (Red.): → ATLAS der Säugetiere Oberösterreichs; Biologiezentrum Linz; 952 S.; 38 MB.

→ Attersee in Wikipedia Bilder etc.

Ge Yu: → Lake Status Records from Europe: Data Base Documentation (C14 usw.)

Stehende Wellen: Wie bekannt, werden sie durch Luftdruckschwankungen ausgelöst, die eine Gleichgewichtsstörung der Wassermasse zur Folge haben; letztere ist bestrebt, den Gleichgewichtszustand wieder zu erreichen und pendelt nun um diesen mit einer ganz bestimmten Schwingungsdauer, die von der Form des Seebeckens abhängt, solange, bis wieder Ruhe eintritt, was oft erst nach Tagen der Fall ist. Vollständige Ruhe herrscht eigentlich kaum einmal, doch sind für gewöhnlich die Schwankungen so klein, daß sie nicht beachtet werden. Es werden auch Schwingungsknoten, sowie Längs- und Querschwingungen beobachtet. Die Schreibpegelanlagen des hydrographischen Dienstes haben lange Reihen solcher Schwingungen aufgezeichnet, von denen ein paar besonders schöne Beispiele hier wiedergegeben werden sollen.

Rosenauer 1932, Franz: → Über das Wasser in Oberösterreich. JBOÖMV Abb. 8.

Pfahlbauten am Attersee - der österreichische Pfahlbau HOTSPOT: https://www.youtube.com/watch?v=Lcjue7p5VqY (Gerald Egger)

Geologie ...

Quartär ...

Nacheiszeit ...